Quand vous trimbalez un équipement de 50 kilos dans le coffre, vous n’imaginez pas forcément que vous allez marcher en équilibre sur un fil.

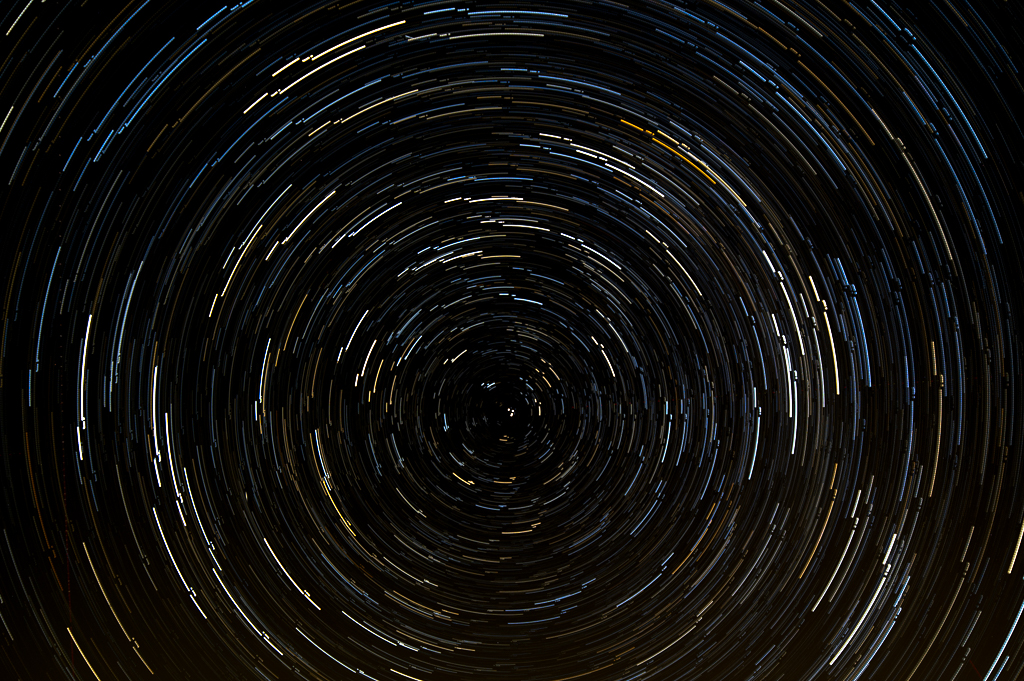

Mais voilà, un télescope installé sur une monture équatoriale motorisée, c’est du réglage d’horlogerie malgré son poids.

Le tube du télescope pèse plus de 6 kilos et nécessite un contrepoids de 5,5 kilos pour l’équilibrer sur ses deux axes, déclinaison et ascension droite.

Mais sur le tube, vous allez également installer un chercheur, un renvoi coudé, un oculaire, peut-être un appareil photo, et le poids initial de 6 kilos passe rapidement à 8 voire 9 kilos avec un fort moment du fait que l’appareil se retrouve au bout du tube à plusieurs centimètres à l’arrière du miroir.

Dans cette configuration, je suis obligé de placer le contrepoids au point le plus éloigné de la monture, de remonter le tube le long de son axe et même ainsi, l’équilibre est très précaire.

Du coup j’ai ajouté un contrepoids de 3 kilos sur la monture et une masselotte de 800 grammes à l’avant du télescope, sur un rail bricolé pour l’occasion pour compenser la masse de l’appareil.

À chaque changement d’équipement, je dois rééquilibrer le télescope, déplacer les contrepoids et les masselottes sur leur axe.

L’autre solution consisterait à alléger la charge utile. Et cela tombe bien puisque je dispose également d’un petit appareil photo hybride Panasonic Lumix G9. Il pourrait me servir pour la photographie par projection.

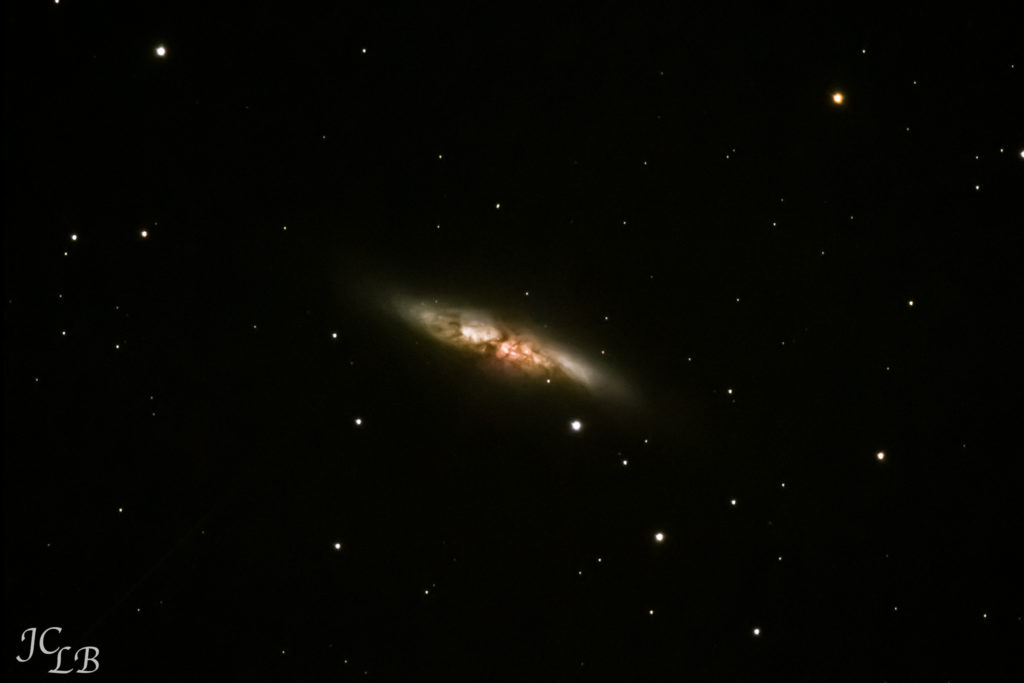

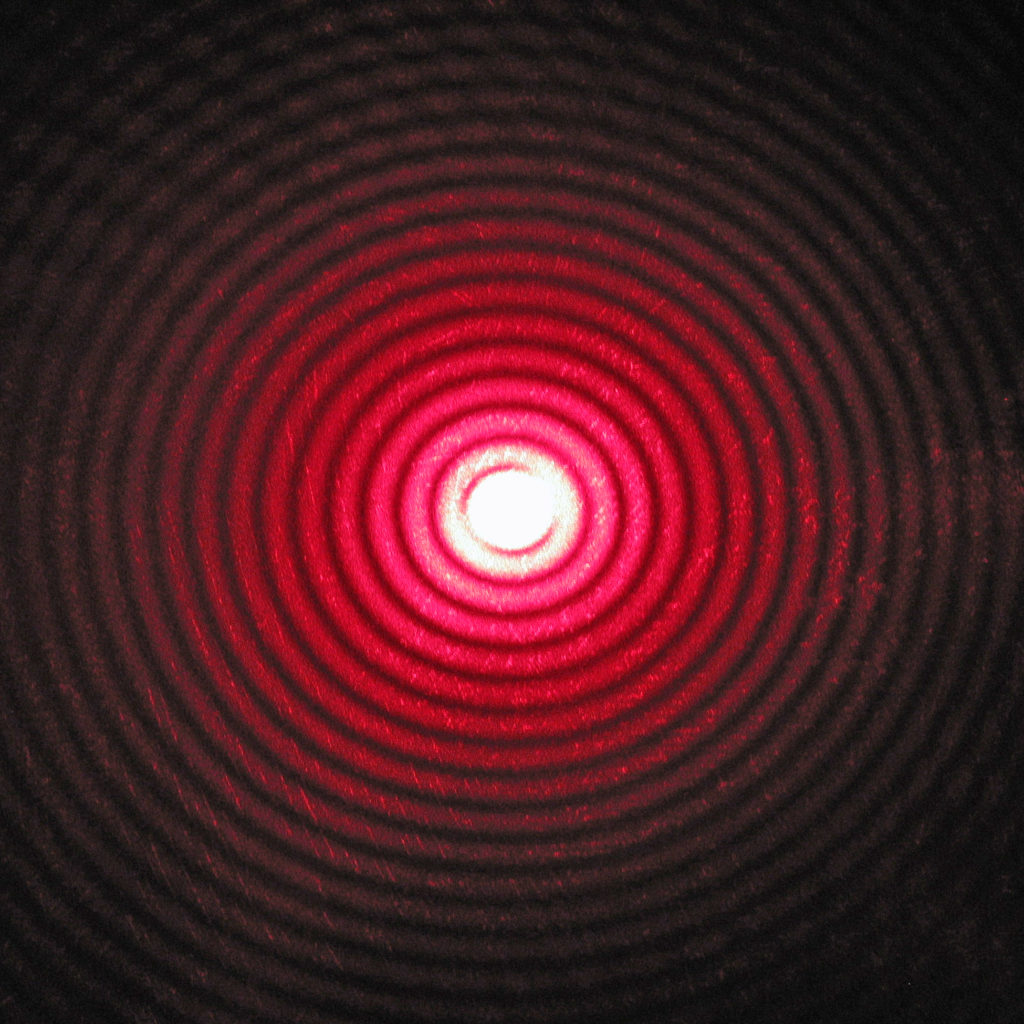

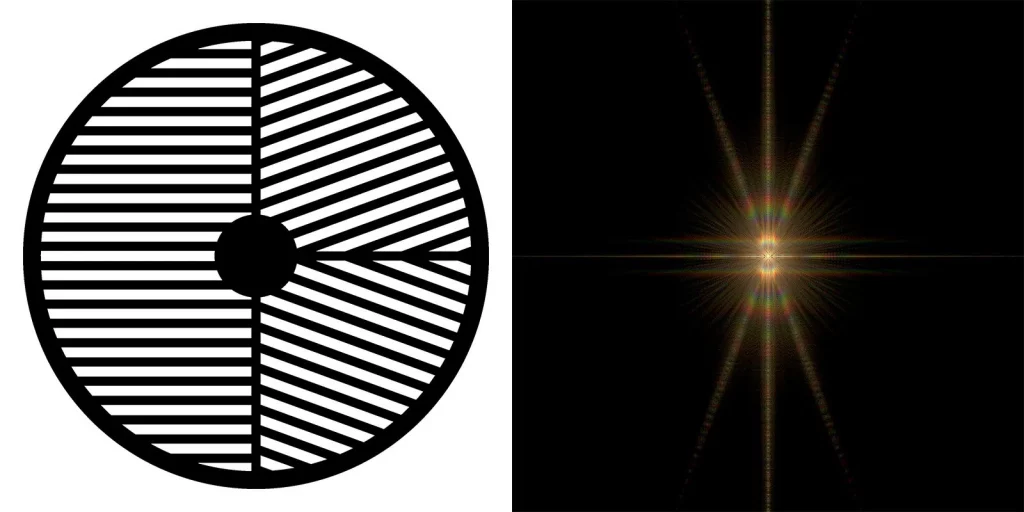

La photographie par projection est une méthode qui consiste à placer un oculaire au foyer du télescope et le boîtier derrière. Cette technique, qui permet de faire de la photographie planétaire, nécessite un long adaptateur de 10 cm dans lequel il faut glisser l’oculaire et au bout duquel est vissé le boîtier photo sur une bague T2.

Le poids de l’oculaire plus celui de l’adaptateur, de la bague d’adaptation T2 et du boîtier photo sans parler du moment généré par la longueur de l’ensemble rendent l’installation très instable. Du coup je vais tester les qualités astro photos du G9, qui est un boîtier 4/3, pour cette configuration. Il pèse 500 grammes de moins que le Z8.

Me voilà donc avec deux adaptateurs T2, un pour monture Z, l’autre pour micro 4/3, un adaptateur pour la projection, un nouveau contrepoids, deux masselottes, un rail de 69 cm et un boîtier photo supplémentaire à emporter lors des sorties astronomiques.

Après une nuit d’insomnie, j’ai réalisé que les deux contrepoids Neewer respectivement de 300 et 500 grammes pouvaient être vissé directement sur la queue d’aronde du télescope sans avoir à installer un rail supplémentaire. J’ai installé le télescope dans le salon, vissé les contrepoids au tube et testé toutes les combinaisons d’accessoires, Nikon Z8, Panasonic Lumix G9, oculaires, renvoi coudé, projecteur avec G9. J’ai noté sur la queue d’aronde les points d’équilibre et veillé à ce que mon tube dérive légèrement vers l’est.

Le télescope est prêt, d’ailleurs samedi matin, à 6h, alors que tout le mode dormais, j’ai testé pour la première fois l’adaptateur de projection avec un oculaire 9 mm et le G9 sur la planète vénus qui se levait à l’horizon. Et ça marche !

Alors non, ce n’est pas la lune, c’est bien la planète Vénus situé à 41 millions de kilomètres. Venus présente aussi des phases.