Ma vie a toujours été remplie d’images, immortalisées sur ma rétine, sur une pellicule ou un capteur numérique. Des paysages, des visages, des films, des étoiles, des souvenirs de voyage…

Mon premier boîtier photo fut un Kodak Instamatic 33. Je l’avais emprunté à un de mes grands-frères pour réaliser un exposé sur les pompiers. Je devais avoir 10 ou 11 ans.

Le second, je me le suis offert bien plus tard, un Lubitel 2 avec sa pellicule au format 6×6. C’est avec lui que j’ai appris les bases de la photographie armé d’une cellule pour procéder aux réglages. J’avais 15 ans. J’ai également appris à cette époque les rudiments du développement argentique dans le laboratoire photo du club d’astronomie où je passais mes samedis après-midi.

Avec ma première paye d’été, je me suis offert un Reflex argentique dont j’ai oublié la marque et le modèle, probablement un Minolta. Je me suis lancé dans la photographie de paysages, de mégalithes, j’ai baroudé avec en Écosse, Bretagne, Italie, pays Cathare et réalisé les premiers portraits des mes enfants. C’est d’ailleurs en revenant de la maternité avec mon petit dernier dans les bras que le boîtier a connu une fin tragique, noyé dans du lait de toilette pour bébé.

J’ai ensuite un peu délaissé cette activité faute de temps et d’argent. Les premiers Reflex numériques étaient hors de prix et les bridges assez frustrants à utiliser.

C’est pourtant un bridge qui a été mon premier boîtier numérique, un Nikon Coolpix si je me souviens, bien vite remplacé par un compact Lumix 10 Mo pixels que j’ai encore aujourd’hui.

En 1995 j’ai emprunté un Reflex Nikon D60 avec un objectif 18-70 mm pour couvrir un concert de rock. J’ai adoré retrouver les sensations de ces gros boîtiers, même si pour ce genre de sport, le D60 n’était pas l’idéal. Ça m’a tellement plu que j’ai cassé ma tirelire pour un Nikon D7100 avec un objectif 18-140 mm.

À partir de cette époque j’ai couvert de nombreux concerts et festivals de rock dans le cadre du magazine de rock progressif que je gérais.

Toujours à la recherche de plus de sensibilité et de performances, j’ai migré du D7100 au D7200, deux appareils au format APS-C, puis au plein format (24×36 comme les pellicules argentiques 36 mm) avec un D810 acheté d’occasion (oui toujours chez Nikon) et j’ai étoffé petit à petit ma gamme d’objectifs, du fish-eye au 500 mm en privilégiant les grandes ouvertures à f/d 2.8.

La photographie était redevenue une passion. Je ne me limitais plus aux concerts depuis longtemps. J’ai commencé à photographier en mode natif et à développer mes clichés sous Lightroom pour ne plus m’en remettre aux choix arbitraires des boîtiers. C’est avec ce logiciel que j’ai progressivement trouvé mon style photographique. Du noir et blanc très marqué qui est devenu ma marque de fabrique. C’était surtout parce j’étais relativement mal à l’aise avec les couleurs que j’ai développé cette technique qui aujourd’hui se retrouve sur plus de la moitié de mes images.

Je me suis tout de même forcé à travailler la couleur et j’ai fait quelques progrès grâce entre autres à une formation sur le traitement des images.

Je suis passé par une petite crise existentielle à cause du poids du matériel et j’ai craqué pour un boîtier équipé d’un capteur micro 4/3, celui du petit Panasonic GX9. Un appareil léger, facile à emmener en vacances mais, qu’au bout du compte, j’ai assez peu utilisé.

Lorsque Nikon s’est engagé dans les hybrides j’ai franchi le pas, abandonnant les Reflex en monture F pour la gamme Z tout en conservant mes objectifs grâce à la bague FTZ.

Le Nikon Z6 a été le premier mais j’ai conservé le D810 assez longtemps car ce boîtier est vraie une bête de course, surtout en concert.

Le Z9 est arrivé et j’ai hésité, surtout à cause de son prix et de son poids jusqu’à la sortie Z8. Là je n’ai eu aucune hésitation et pour le financer j’ai dû me résigner à revendre le D810. Un véritable déchirement. Ainsi va la vie. Je revends toujours mes boîtiers et objectifs, histoire de ne pas accumuler inutilement de matériel, leur donner une seconde vie et limiter la dépense.

En photo je me cantonne au réaliste, n’usant que rarement de la retouche et encore moins de techniques de surexposition, superposions, zooming et autres étrangetés. Ce qui l’intéresse c’est de capturer un instant, pas de peindre ou d’inventer un autre univers visuel. Je ne suis pas un créateur ou un artiste. J’essaye juste de restituer quelques chose avec mon regard.

Après une pause de près de quarante ans, j’ai repris l’astronomie et donc naturellement l’astro photographie. J’ai commencé avec un boîtier photo et un téléobjectif, le Z6 le plus souvent muni d’un 200-500mm. J’ai photographié la Lune, quelques nébuleuses, des éclipse et des filés d’étoiles.

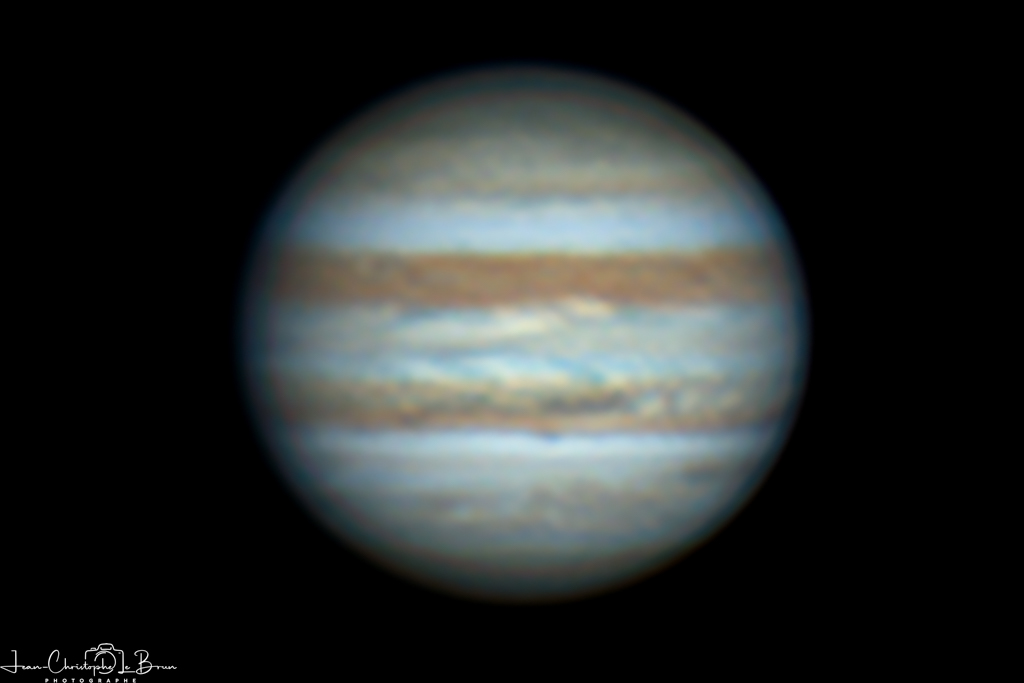

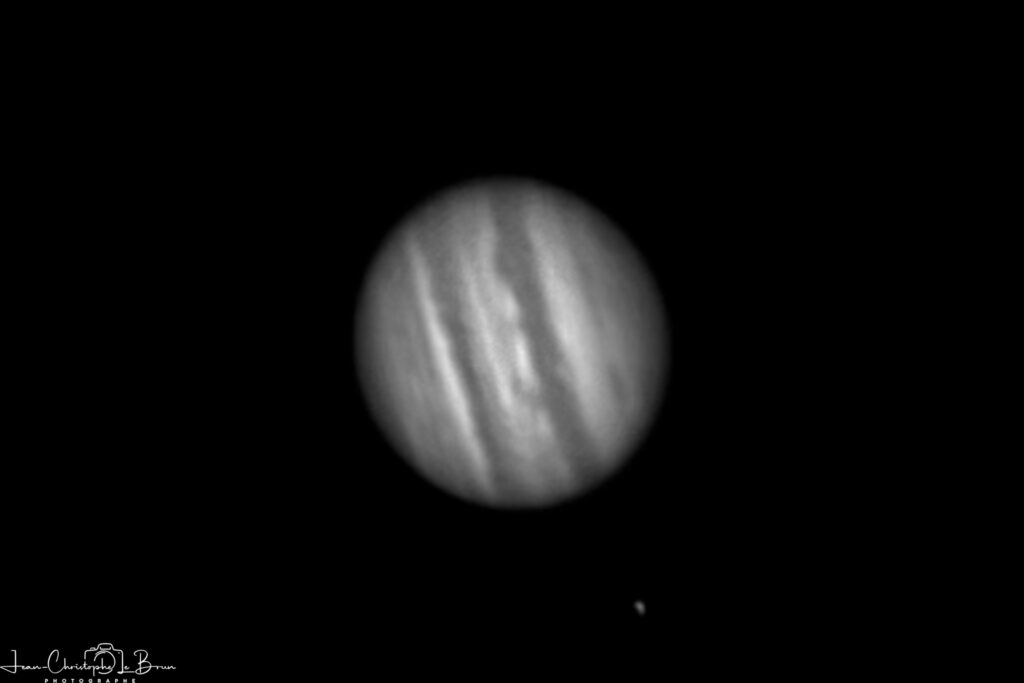

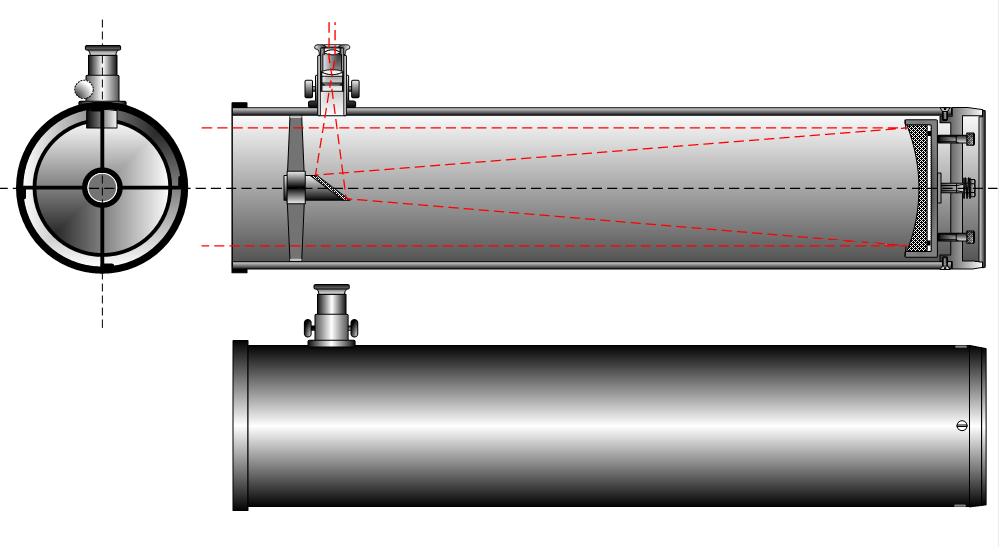

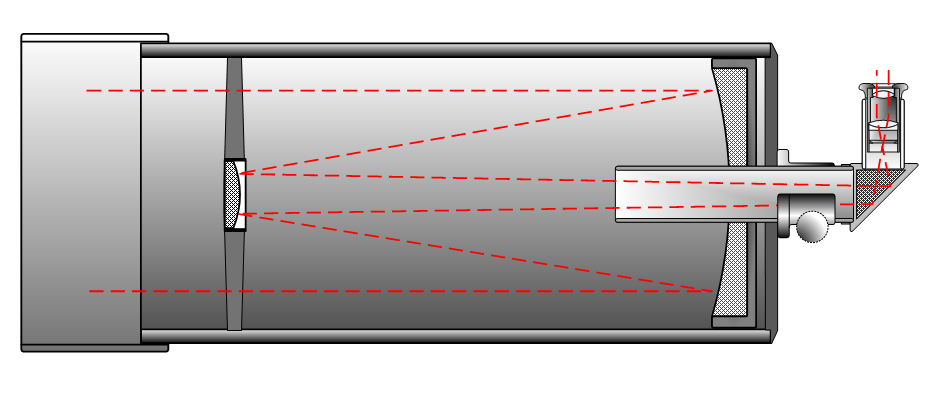

Le passage d’une magnifique comète dans le ciel m’a donné envie de reprendre l’observation avec un télescope puis une lunette de 72 munie d’une bague d’adaptation pour l’appareil photo. Après quelques tâtonnements, je me suis offert ma première caméra, une ASI533 MC Pro financée en partie par la revente du Panasonic GX9.

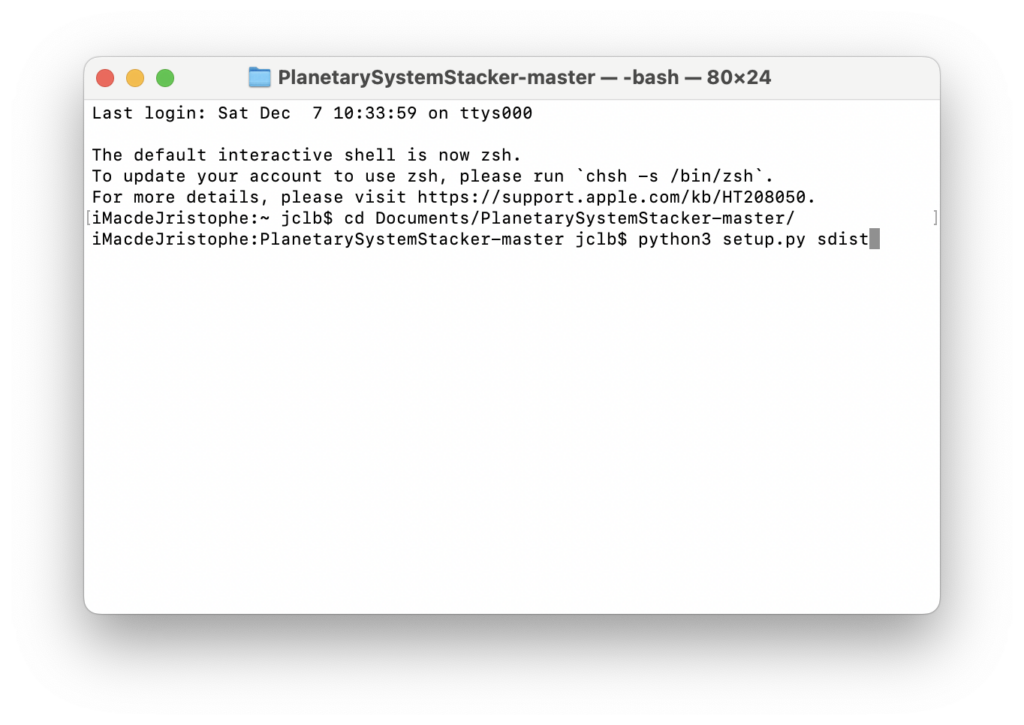

Après Lightroom je me suis initié aux logiciels Siril, Pixinsight, AutoStaker et bien d’autres afin de traiter les images du ciel. De nouveaux défis, de nouvelles techniques aidées malgré tout par mon expérience passée en photographie.

Je n’ai pas abandonné pour autant mes boîtiers Nikon et je sors toujours capturer des paysages, faire de la street photo ou couvrir quelques concerts à l’occasion. D’ailleurs je commence enfin à me sentir plus à mon aise avec les images en couleurs à force d’acharnement.

La prochaine étape sera peut-être la vidéo que je limite pour l’instant à un plan fixe par semaine pour des chroniques musicales et à de brèves captures planétaires. J’ai songé souvent à la photographie vue du ciel avec un drone mais je n’ai pas encore franchi le pas, toujours un peu dubitatif quant à la qualité des images des équipements abordables. Et puis j’ai assez à faire avec les étoiles pour l’instant.